【专家解读】水乡客厅:江南水乡空间基因的延续和运用——示范区国土空间总体规划怎么看? 2023-10-09

水乡客厅:江南水乡空间基因的延续和运用

段进(中国科学院院士、东南大学建筑学院教授)

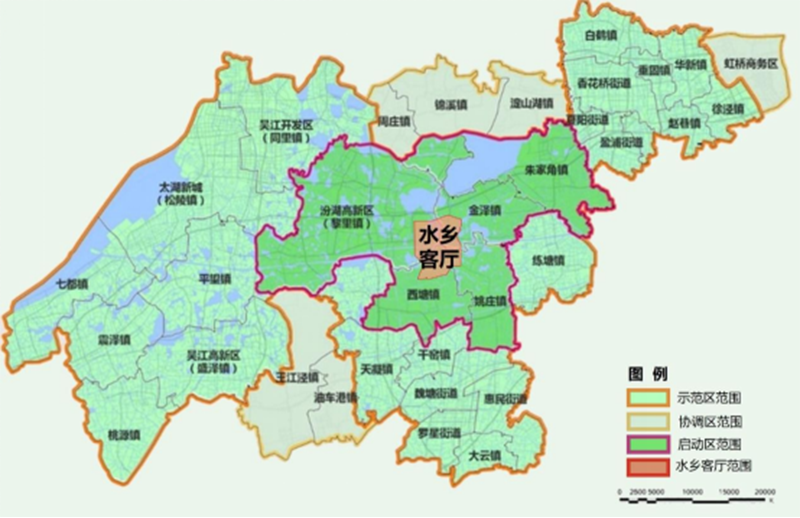

2018年11月,习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布,支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。2019年10月,《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》经国务院批复同意,明确建设长三角生态绿色一体化发展示范区,是实施长三角一体化发展战略的先手棋和突破口,是我国区域一体化制度创新实践的重大举措和空间载体。示范区位于两省一市交汇地带,地处太湖流域碟形洼地,地势平坦,湖荡水网纵横,形成了以中小城镇为发展主体的城乡空间格局。

长三角生态绿色一体化发展示范区范围示意图

2023年2月,国务院正式批复《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021—2035年)》。示范区建设全面贯彻新发展理念,着力推动高质量发展,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,促进人与自然和谐共生;以生态优先、绿色发展为导向,立足区域资源禀赋和江南水乡特色,保护传承文化与自然价值,促进形成多中心、网络化、集约型、开放式、绿色化的区域一体空间布局;以国土空间规划“一张图”为依托,统筹各类专项规划,完善区域一体化空间治理机制;重点围绕基础设施互联互通、公共服务共建共享、生态环境共治共保,实现绿色经济、高品质生活、可持续发展有机统一,在长江三角洲区域一体化发展中更好发挥示范引领作用。

为了进一步提高长三角生态绿色一体化发展示范区的显示度、示范性、探索性。我们于总体规划工作营阶段,在明确示范区空间特色塑造路径的基础上,提出依托沪苏浙两省一市地理交汇的长三角原点,由三地合力打造一处体现东方意境、容纳和谐生境、提供游憩佳境、共聚创新环境的“江南庭院、水乡客厅”。重点通过水乡客厅的打造,示范长三角一体化发展的成果,传承江南水乡空间基因。

水乡客厅规划总平面图

水乡客厅城市设计是在总体规划蓝图指导下,对示范区核心地区布局建设要求的进一步深化和细化。我们提出:集聚长三角智慧,成就世界级水乡客厅——“生态绿色高质量发展的实践地,跨界融合创新引领的展示区,世界级水乡人居典范的引领区”。因天时就地利,延续河、湖、塘、田、林、镇、村和谐共生的水乡整体格局,以长三角原点为中心,结合现状特色资源,共建35.8平方公里的水乡客厅。规划撷取“外倚湖荡圩田,内沿河道生长”“院落成坊、街市枕河、向心水院、桥头船湾”“粉墙黛瓦、小桥流水”等水乡特色空间基因落实在全域空间发展蓝图框架中,形成了“一点、一心、三园、三区、三道、多村”的总体空间格局,将沪苏浙三地空间环聚一体,呈现出突破传统行政边界,携手共筑江南意象的新境界。

水乡客厅“一点一心”规划鸟瞰图

“一点”寓一体发展

长三角原点,即沪苏浙两省一市行政界线的交汇点,可谓“雄鸡一唱闻三省”,然而这个地理标志点恰好位于太浦河航道中线,难以直观感受,需要充分挖掘长三角原点的独特内涵,围绕该点打造一处可感知、可体验、可激发一体化认同的标志性场所。为此,我们汲取了中华传统营城理念中的“方正形制”与江南古典园林营造中的“向心水院”两大空间基因,以长三角原点为中心,越河跨界连接沪苏浙三地,构建一处兼具中国气派与江南韵味的“四合院”——方厅水院。

中轴线南端为一体化展示馆主会场“方厅”,面向太浦河北岸与元荡联通的水口;四角为四个主题展示馆,地理上虽然只是三地接壤,但长三角一体化需要沪苏浙皖四方携手共建,故此四地分工合作,各建一馆,各展所长,场馆之间以步行廊桥跨水相接,共同围合出中心“水院”,寓意长三角三省一市向心汇聚、一体发展,在会商议事、文化交流、共谋大计的同时,也使四地历史性地同框出现在“江南庭院”之中,并同步解决了长期存在的“鸡犬之声相闻却往来不便”的困局。

“方厅水院”设计效果图

“一心”观江南意象

围绕方厅水院,三地协同打造客厅核心区。一地一组团,分别为青浦的创智引擎、吴江的科创学园与嘉善的会议村苑,主导发展方向各异,又携手聚焦打造创智研发、科技孵化、文化交流、成就展示、商务会展、协商论坛、管理平台、创新服务、旅游休闲等标志性建筑群,协同延展“客厅”功用,布局建设多样化的创新聚落空间。

各组团空间的生成,传承江南水乡传统村落特有的“外倚湖荡圩田,内沿河道生长”“院落成坊、街市枕河、桥头船湾”的空间基因,依循现有的泾浜河道,宛若从地上自然生长而来,展现出最江南的水乡新空间。

青浦“创智引擎”设计效果图

“三园”显理水智慧

以湖荡圩田为底,传承江南水乡历史悠久的传统理水治水智慧,并融合现代绿色生态理念和先进技术,打造江南圩田、桑基鱼塘、水乡湿地三个主题展示园,运用湿地净化、水源涵养、循环农业、圩田再造等技术手段,形成有机融合的蓝绿空间和生态系统,打造世界级湖区的特色景观。

青浦境内的江南圩田展示园,侧重传统圩田与现代高效农业技术的展示。江南圩田是太湖流域古代先民在河湖沼泽等低洼地区人工筑堤形成的农田,是一种高效的复合农业生产模式。在此基础上,广泛引入智慧农业、设施农业、循环农业等现代农业生态科技,运用生态技术削减各类农业生产污染,推动农业研发成果落地,为区域农业现代化发展做出示范。

吴江境内的桑基鱼塘展示园,侧重传统与现代先进循环农业技术的展示。桑基鱼塘是古代江南人民创造的一种桑、蚕、鱼、草相互结合形成良性循环的农业生产方式,为全球重要农业文化遗产(GIAHS)。以此为主题,灵活植入先进循环农业科技的多维展示,桑蚕与鱼类养殖的交互体验,运用生态科技净化养殖尾水并循环利用,同时提升生态科普的展示性与示范性。

嘉善境内的水乡湿地展示园,侧重传统生态与现代先进治水技术的展示。以马斜湖为核心,利用并修复现有各类湿地,展示、运用先进的生态治水理水技术,降低农业生产污染,涵养本地水源,提升水体水质。

“三区”集创新聚落

依托金泽、汾湖、大舜三大功能区,以存量改造、局部更新和择址新建相结合的方式,完善宜居宜业服务配套,强化镇区与生态、农业环境的融合,有机延续三地产业发展脉络。金泽内承“一桥一庙”的古镇基因,外托西岑片区的创新基地,发展以文化创意、通信研发为特色产业的研创古镇。汾湖秉承自身强大的“智造重镇”工业基因,打造以基础研究、孵化中心为特色产业的智造蓝湾。大舜发扬浙江省数字产业的领先优势,建立以数字经济、云服务中心为特色产业的数慧云港。三地各展所长,有机嵌入区域级、标志性的创新服务、会务会展、文化创意、科教研发、生态体验、高校园区等功能性项目,打造面向未来的创新聚落。

“三道”链水乡风景

通过蓝道、绿道、风景道,水陆一体编织绿色交通出行网络,链接自然地理和人文风景,共筑新时代人与自然和谐共生的水乡空间景观。

蓝道衔接区域蓝色网络,复兴江南水乡倚重舟楫的生活出行方式,融合水上旅游与通勤交通,实现“七水聚客厅,全域水上游”。绿道环网充分对接示范区绿道网络,促进城野交融,倡导慢行生活,振兴水乡旅游。风景道依托村田园路、圩田阡陌构建穿林观湖、路景相融的游赏网络,实现水绿交融、人在画中游的休闲图景。

“多村”促乡村振兴

通过功能提升、风貌整治、局部更新等策略,盘活并优化村庄建设用地,营造三生融合的水乡村落。村落空间以整治与更新方式为主,恪守原有村庄边界,传承“院落成坊、街市枕河、桥头船湾”等空间基因,还原“粉墙黛瓦、小桥流水”的江南村落,赓续传统肌理和水乡风貌。

分类打造科普村、创新村、文旅村。科普村充分利用位于三园核心区位的撤并村落用地,结合三园主题设置现代农业及水治理产业的研发、科普展示、交流、游客服务等功能。创新村结合蓝环蓝道沿途的撤并村落设置,开展整体功能置换,吸引、培育长三角创新产业,以科创研发、会议交流为主导功能,同时完善配套服务功能。文旅村选择“嘉兴—吴淞江文化带”沿线的现状村落,在保留村庄现有的总体布局、空间肌理、生活氛围与文化特色的基础上,对村庄风貌进行整治,并衔接金泽古镇及美丽乡村积极发展乡村旅游。

创新村规划鸟瞰图

来源:上海规划资源