从“十强村”到“亿元村”,从“亿元乡”到“百亿镇”;徐泾经济发展简史很“厚重” 2020-07-22

了解徐泾历史的人都知道,徐泾第一家乡办企业是徐泾农机厂,在徐泾镇东面、沪青平公路北面,从农机小修小补开始,发展成为了上海一些相关企业的代加工产品。

到上世纪90年代时,徐泾地区的村办企业也发展的红红火火,比如前明玻璃厂、茂丰旗篷厂、光联印刷厂、联民药机厂、上海沪北日用化学品厂,或许这些企业对年轻一辈的人来说比较陌生,而且都随着时代的变迁,有的关闭了、有的动迁了,逐渐退出了我们的生活,但是对徐泾全镇的工业、经济发展的推动还是不小的,可以说是奠定了一个良好的基础。

从“十强村”到“亿元村”,发展历程“不简单”

在徐泾经济发展历程中,村级经济是值得书写的一个篇章。八十年代初,一些改革先行者抓住历史机遇率先发展村级经济,如当时民主村、宅东村、联民村、前明村、迮庵村等,一些村办企业被许多人“羡慕嫉妒恨”,村民能进入这些企业工作是十分有面子的事情。

原徐泾经济城总经理沈纪官在基层工作了近30年,先后担任过村办厂厂长、乡镇企业厂长、村党支部书记等职,经历了徐泾经济大发展的全过程。他曾经在接受《徐泾报》记者采访时回忆:当时徐泾先后创建了长毛绒厂、铜管厂、软管厂等;与此同时,在对外实行开放,对内搞活经济的政策下,队办、联户、个体工业也发展迅速。徐泾电镀厂、徐泾玩具厂等乡办的企业,以及部分村办的企业、个体企业都争先发展。随着这些企业的不断发展,工业也在不断发力,到上个世纪90年代,我们镇已经有乡办企业40多家,职工6000多人;村办企业近100家,村民小组办企业61家,还有中外合资企业4家,已经基本形成了多层次、多行业、多功能的产业结构。

说起村级经济的发展,不得不说光联村,这个靠近闵行、松江、青浦交界的村,曾经是一个经济落后的村,改革开放四十年间,这个村从“涛声依旧”到“厚积薄发”,一举成为徐泾村级经济的领跑者,“筑巢引凤”模式造就了“青东第一村”;而近几年又紧紧抓住发展机遇,大力发展会展服务业、总部型经济,再一次踏准了经济发展的脉络。由世界你好美术馆、国匠众创空间、大师国博园等文化业态组成的世界手工艺产业博览园也落户在光联村,成为徐泾发展现代服务业的一块“招牌”。而曾经有着徐泾“西伯利亚”之称的陆家角村,也是“苦尽甘来”,踏上了时代发展的快车道,村级经济得到了长足的发展, 2017年完成村级税收2.3亿元,完成村级集体收入1.3千万元,昂首踏入“亿元村”行列。

从“亿元乡”到“百亿镇”,四十年磨一剑

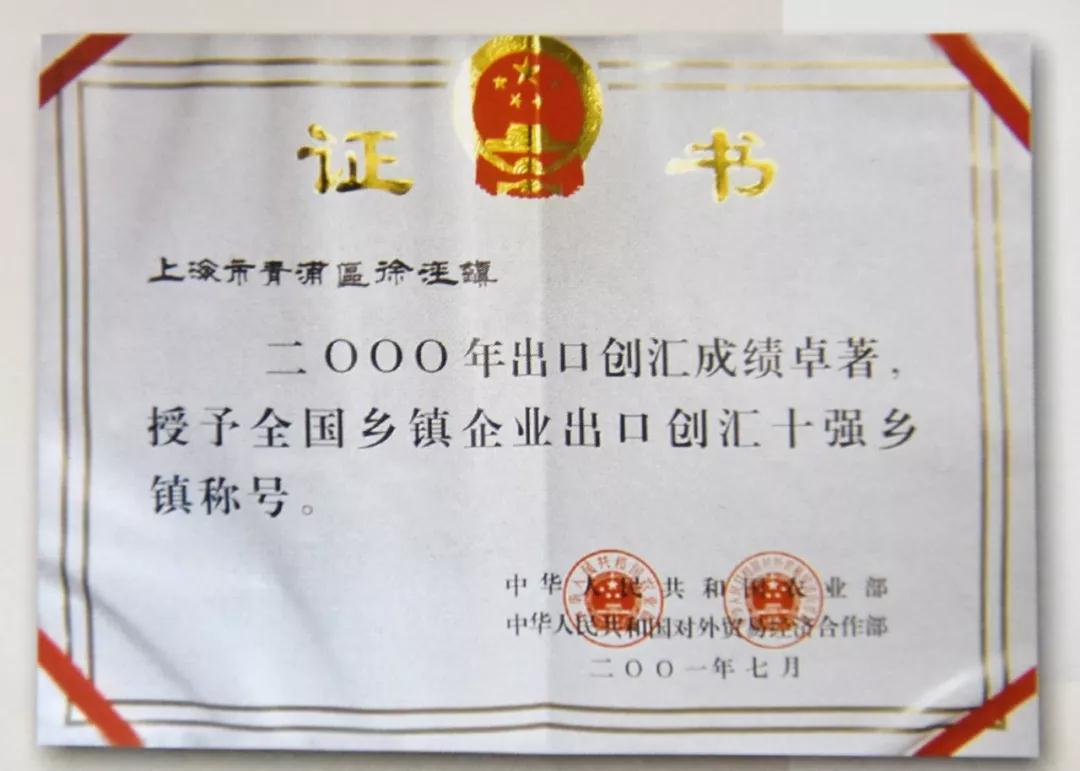

在徐泾发展历史上,有一件事情是非常“激动人心”的,1985年12月31日,当时的徐泾乡农、工、副三业产值达到了1.04亿元,工业利润1500万元,首次跨入“亿元乡”行列。相隔七年之后,徐泾再一次获得殊荣:1992年12月22日,当时的上海市农村工作委员会、上海市农业委员会授予徐泾“市标兵乡”的称号,徐泾由此在全市“一举成名”。

沈纪官作为徐泾经济发展的见证者,经历了徐泾经济的起起落落和风风雨雨。他说:在青浦所有的乡镇中,徐泾镇还算是比较早就成为了经济发展的“桥头堡”。在1993年,这里就成立了全区的首个国家级经济开发区——西郊经济技术开发区,之后在招商引资中突飞猛进,逐步形成了电子信息、纺织服装、机械制造、化工等众多产业。到“十一五”末,综合经济实力位居全区第一。

之后几年,私营经济发展逐步显现一些弊端,加上土地资源紧缺、实业滑坡,我们经历了一段“阵痛期”,发展遇到瓶颈。而随着虹桥商务区建设的启动、国家会展中心的落地以及轨交二号线向西延伸的规划,这不仅仅把前所未有的机遇推到了徐泾镇的面前,也将其“卷”离了原来的自我发展轨道,快速纳入全上海新一轮产业转型升级的大变革中。可以说,徐泾镇已在“大虹桥”的强力牵引下开始了全方位的发展“调整”,让徐泾站到了一个新的历史起点。

正如区委书记赵惠琴在青浦区庆祝改革开放40周年大会上讲的那样:伟大梦想不是等出来,喊出来的,而是拼出来、干出来的。随着上海“四个中心”建设步伐的加快,整个“十三五”期间,特别是西虹桥商务区的开发建设和“一城两翼”战略的深入推进,徐泾的区位优势也进一步的凸显。也勇于直面大虹桥和国家会展中心的辐射效应,加快产业转型发展,制订了“亿元楼、亿元村、百亿镇”的目标,在推动“五天”“e通世界”“麦迪睿”“德真工贸”等转型产业园发展的基础上,继续引导有实力的企业加快转型,发展符合徐泾镇产业导向的生产性服务业。

如今,徐泾的产业结构已经非常清晰,从改革开放之初的“一、二、三”产业排序转化为目前的“三、二、一”产业排序;第一产业的比重占整个经济比重的份额微乎其微,会展业、服务业已经成为徐泾经济不可或缺的支柱产业;未来,徐泾将前程似锦,“万里国道第一镇”注定“名至实归”,“会展第一镇”注定“金光闪闪”,享誉“五湖四海”。